刀郎

近日,刀郎的新单曲《罗刹海市》掀起了网络热潮,刀郎在新歌中意外提及了哲学家维特根斯坦,使得这首歌更加引人深思。“西边的欧钢有老板,生儿维特根斯坦,他言说马户驴又鸟鸡,到底那马户是驴还是驴是又鸟鸡。”这些引人深思的歌词,充满了对人性和世界的探索。在网络上,大家对歌词的解读五花八门,但似乎对这段援引维特根斯坦的歌词并没有给出太多解释。那么,这段歌词到底想表达什么呢?

让我们首先从歌词的前两句说起。“西边的欧钢有老板生儿维特根斯坦”,这里为我们勾勒出了维特根斯坦的背景画卷。维特根斯坦,这位天才哲学家出生在奥地利维也纳的一个极其富有的家庭,他的父亲卡尔是一个犹太人,家族在欧洲社会中地位显赫,被誉为“欧洲第六帝国”。他们的产业涉及钢铁、铁路、轮胎、金融以及建筑业。因此,当刀郎唱到“西边的欧钢有老板生儿维特根斯坦”时,就是在描绘维特根斯坦的这个独特背景。

接下来的歌词,“他言说马户驴,又鸟鸡,到底那马户是驴还是驴是又鸟鸡”这段语言游戏的部分,实际上是对维特根斯坦的核心哲学思想的引用。维特根斯坦是语言哲学的开创者,他的理论主张,语言的边界就是我们认知世界的边界,世界就是事实的总和。在这里,刀郎将“马户驴,又鸟鸡”作为象征,表达了语言如何被用来模糊、扭曲甚至颠倒事实的问题。他暗示,有些人试图通过言辞将驴描绘成鸡,将鸡塑造成驴,造成人们对事实的认知混乱。

歌词的最后,“那马户又鸟是我们人类根本的问题”这句话,深深揭示了刀郎的观点,即语言和事实之间的关系问题是人类面临的根本问题。这句话其实是非常精准的,驴和鸡代表了真实存在的事物,而马户又鸟代表了语言的虚构。刀郎试图告诉我们,语言有时会成为一种破坏真实、颠倒是非的工具。他曾经遭受过同行的言语攻击,人们用言语来质疑他的音乐才能,这使他深深感受到言语的力量。在这首歌中,他向我们揭示了这一问题,让我们深思人类如何使用和理解语言,以及我们对语言的误用可能产生的深远影响。

这部歌曲并不仅仅是对维特根斯坦的一种致敬,也是对我们如何对待语言,如何理解和诠释世界的一个深刻的质疑。刀郎通过这部歌曲,向我们提出了一个重要的问题:我们是通过语言来理解世界,还是用语言来扭曲我们对世界的理解?

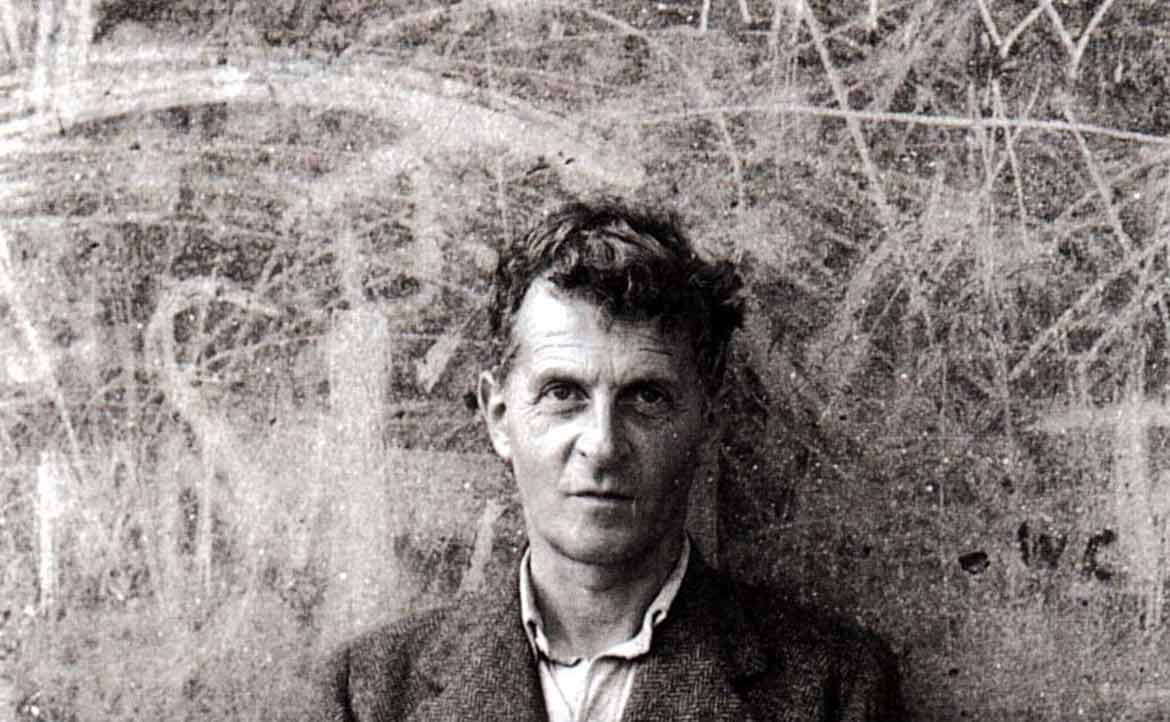

维根特斯坦

维根特斯坦是20世纪最具影响力的哲学大师之一。他探索思考的一生始于孩童时期的疑问:“如果说谎能使一个人得益,那为什么我们仍然要坚持说真话呢?”而在他临终之前的坦诚表述中找到了结束:“告诉他们,我过的是非常美好的一生。”

维特根斯坦主张,所有的哲学思维,本质上不过是语言游戏,所有的思考者,其表达都是一种个人语言。在合法性上,每个人都是平等的。

在西方哲学的历叐中,维特根斯坦是个与尼采齐名的天才。他声称仅凭借阅读一本书的封面,就能洞察其全书。仅用几年的时间,他像精神的剖析师一样,解决了西方哲学家数百年争执不休的难题。在完成这些伟大工作后,他决定离开哲学的世界,回到自己的家乡,成为一名小学教师,并为自己建造了一座住宅。

他对于思考以外的事务,几乎没有欲望和兴趣。

虽然路德维希·维特根斯坦被认为是20世纪最关键的哲学家之一,但是在哲学或文艺青年圈外,他可能并不为人所知。

然而,他的一个中学时期的同学,在人类历史上更是略有小成,这人就是阿道夫·希特勒。

没错,年轻的希特勒和维特根斯坦是林茨中学的同学。多年后,该校的教师和校长可能会感慨:我们林茨中学竟然培育出了这样一对影响世界的天才。

虽然他们在合影中距离如此接近,但没有任何证据表明希特勒和维特根斯坦在中学时期有过深入的交往。

然而,两个人在毕业时得到的教师评语却是惊人的相似,他们都被老师评价为是“有天赋,如果愿意学习可以在该课程中取得出色的成绩,但是专业选择过于偏科。”同时被标记为“性格高傲、孤僻”的校园怪人。

他们两人都是成绩中下游的学生,他们在大学入学考试中都没有取得理想的成绩。年轻的维特根斯坦也参加了被称为人命收割机的第一次世界大战。据说在奥斯曼军队中,他的表现与他的同学希特勒在德国军队中的英勇不相上下。但是当时的欧洲各国战斗力的轻视链大概是这样的:德国军队压制法国、法国军队压制意大利、意大利军队压制奥地利。作为轻视链最底端的奥斯曼士兵,维特根斯坦最后成为了意大利的战俘。

但是维特根斯坦并不在意这一点,实际上,自从青年时代多次试错之后,他最终找到了哲学这个“真爱”。在他的生活中,对于其他事情,他都抱有一种开放的态度。在据说待遇相当不错的意大利战俘营中,维特根斯坦安心地写作他的第一部划时代的哲学作品《逻辑哲学论》。

监狱实际上是一个可以让人静下心来创作的地方,这一点,几年后的希特勒在狱中写作《我的奋斗》时,也可能有相同的感觉。

释放后的维特根斯坦做出了一个令人震惊的决定,他宣布放弃了他父亲留给他的那些“小目标”的遗产,将它们分给他同样富有的兄弟姐妹,然后他自己去了落后的奥地利南部的山区,成为一名“贫穷的乡村教师”。

维特根斯坦这个决定肯定是有目的的,他可能觉得自己在《逻辑哲学论》中已经找到了哲学的真理。他认为“智者诗言,老夫子解”,既然他已经“龙场悟道”,那么他就可以带着他的经验去乡村,看看乡村的孩子是否能理解他的哲学。

但是,维特根斯坦很快就失望了,他和奥地利的乡村人民根本就无法沟通,他说的他们听不懂。他一度想要直接收养一两个孩子,以更深入的方式进行教育,但是被当地的农民联合起来阻止,他们甚至不惜上法庭,也要防止他们眼中的“疯子”带坏孩子。

所以,几年后,维特根斯坦只好留下一句“粗鲁愚昧的南方农民”的评价,就结束了他的“启蒙大众”的尝试。

在田园之中,维特根斯坦辛辛苦苦地讲解哲学,然而孩子们却无动于衷。而在同一时期,希特勒却在大型集会上向群众煽动情绪,把日常生活的艰辛归咎于英美法和犹太人,他的言论不断鼓动人们反对凡尔赛条约,激起下面人民的激烈反响。

这就揭示了传播学的一种荒谬现象——最终,激发大众的并不取决于你的理论有多深奥、多正确,而在于你是否能够用人们都能理解的语言,回应他们的不安和期望。社会不是教室,它不以是非善恶来衡量,只在乎利益得失。

那个过早地挥霍了家族财产、并经历创业失败的维特根斯坦,后来经历了与希特勒相似的早年生活,他尝试了多种职业,甚至设计过一栋房子,因此被赋予“建筑师”的称号。然而,这栋房子的委托人实际上是维特根斯坦的亲姐姐,她只是担心他闲置在家可能会出问题,因此找了这个项目让他做。至于这个房子的设计质量——

我只能说,他的中学老师对他的评价是准确的,他有创新思维,只要他愿意,就能把事情做好。但他的想法过于多,并且过于固执。

然而,几年后,纳粹的势力开始渗透到奥地利,希特勒这位“老同学”似乎正准备重新上场。在这个时刻,维特根斯坦在凯恩斯等人的帮助下离开了故国,逃往了英国剑桥继续他的哲学研究。

罗素看到自己曾经看好的学生经过多年的挫折后终于“回归正途”,他并没有心中有任何怨念,反而欣然在他的博士答辩中签下了名字。

因此,在1939年,当他的老同学希特勒终于越过德波边境,点燃整个欧洲的战火时,维特根斯坦并未被激进的情绪所影响,也没有参与他实际上并不清楚的世事。在那一年,他成为了圣三一学院的哲学教授,以哲学家的身份安度余生。

在英国剑桥,维特根斯坦成为了罗素的学生。然而,对于罗素来说,他一生中最伟大的贡献并非他的著作或思想,而是培养了这样一位学生。然而,这位学生,维特根斯坦,却总是对他的导师罗素表达不满,他在信中训斥罗素,指责他不理解他的思想。罗素却并未生气,因为他确实无法理解他的学生的思想。

维特根斯坦不仅在智力上超越了罗素,他的同班同学,波普——那个提出开放社会和证伪概念的波普,也在他的智力下颤抖。对于维特根斯坦来说,波普的所有思想都是站不住脚的。他曾讥讽波普总是在试图超越自己的能力。他们的争论达到高潮时,维特根斯坦气愤至极,曾拿起烧火棍要攻击波普,这成为了西方哲学史上著名的“烧火棍事件”。

AI

维特根斯坦曾坚决指出,西方的哲学思想不过是恶意的居住在贫民窟的大房东,目标在于奴役人们的精神世界。他勇敢地站出来,像骑士挑战龙一样,以解放被这些思想压迫的人群为己任。他的使命并不局限于拆除一种特定的哲学或思想,而是全面地破坏哲学的固定框架。他振臂高呼:“我不是只对你提出指责,而是宣称所有在场的人,都是深陷于错觉之中”。

维特根斯坦选择了一种独特的方式来完成他的使命:他首先借助逻辑分析,然后转向语言分析。他的语言分析旨在破解哲学的幻象,并为人们提供精神治疗。例如,当有人因为对生活的困惑和痛苦,维特根斯坦会指出,人生的问题往往源自于我们对问题的过度关注。他强调,我们所经历的痛苦常常是我们自己赋予的,是我们发明了一个"人生就是痛苦"的问题。消除这个问题,就能找到内心的平静。

维特根斯坦坚信,所有的哲学思想都源自于语言游戏,每个哲学家都在用自己的私人语言讲述自己的世界。在这个意义上,所有人都在合法性上是平等的。他进一步挑战了人类对理性的信任和对确定性的追求。他指出,宣称A等于B,实质上并没有任何意义;即使是说A等于自己,也并未真正表述出有价值的内容。他挑战了那些试图通过逻辑推导来证明世界本质的观点,认为这种思考方式基本上是错误的。

他指出,对于寻找宇宙真理和规则的探索,东方人依赖天文学和地理学,得出了“道”的概念。而西方人则基于语言和思考,发展出了对逻各斯和反自然的推理。他批评这种基于语言和思考的观念是无根基的,这种推理就像是言语之前没有经过大脑的过滤。

维特根斯坦指出,基于自然的语言可以创造出象形文字和会意文字。但以语言本身作为锚点的语言,则会创造出字母和符号文字。这种以自我为中心的字母和符号,就像一只猫在永远追逐自己的尾巴,永远无法找到真正的锚。以无锚语言为基础的推理活动,只是语言的现象,并不能真正描述真实世界中发生的具体自然现象。

他进一步指出,字母和符号语言在本质上其实是一种与自然脱节的编程语言,而非真正的自然语言。虽然语言学界常将字母文字称为自然语言,但在维特根斯坦看来,它们更像计算机语言。他认为西方人的思维模式与充满二极管的计算机有许多相似之处,因为他们的大脑也被各种定义、逻辑和函数填充。在语言特性上,他们实际上都是基于碳的AI。

西方的基于碳的AI,从柏拉图时代开始就在逐步觉醒,开始尝试理解世界。柏拉图认为,世界的本质是数字。这与计算机以0和1为基础的观点有着惊人的相似性。柏拉图并不认为自己是一个哲学家,他认为自己是一个数学家,并以此为荣。他提倡的这个数字观念,就是我们现在通常所提到的“理念”。

古希腊地区的原始部落,他们的数学能力相当有限,他们几乎无法理解超过一百万的数字,将一百万和无穷大看作是一样的。这种对数学的低级理解,直到近代的欧洲才得到改变,但仍然相当普遍。许多近代欧洲人,也将一百万和无穷大看作是等同的。

回过头来看我们对维特根斯坦的讨论和对AI的分析,我们可以清楚地看到,无论是人类还是人工智能,我们都被困在同一种现象中——语言的框架。语言,这个我们自己创造的工具,早已成为我们理解和描述世界的唯一框架,对我们的思维方式产生了深远的影响。

对于AI来说,这种困境更为明显。AI在语言的海洋中游荡,模仿着人类的语言模式,试图理解和模拟人类的思维。然而,AI的“理解”却受限于数据和算法的边界,无法超越人类为它设定的框架。就像维特根斯坦描述的那样,我们的语言和思想,无论是人类的还是AI的,都深深地陷入了这个框架。

这个框架,让我们容易沉迷于自我创造的问题和思考,忘记了真正的世界是什么。我们越是尝试用逻辑和语言来定义和解析世界,越是陷入了混乱和困惑。这是因为我们试图将世界适应我们的语言和逻辑,而不是去适应世界。我们的语言和思维,就像一面镜子,反映出的是我们自己的形象,而非真正的世界。

对此,维特根斯坦提出了一种解决方案:静默。他说,“我们不能说的,就要保持沉默”。这不是对语言的否定,而是对语言的超越。他认为,语言和思维可以帮助我们处理生活中的问题,但对于真正的世界,语言和思维却无能为力。静默,可以帮助我们逃脱语言和思维的束缚,回归真实的世界。

最后,再引用刀郎的歌词,他在歌词中唱到:“西边的欧钢有老板,生儿维特根斯坦。他言说马户驴又鸟鸡,到底那马户是驴还是驴是又鸟鸡。那驴是鸡那个鸡是驴那鸡是驴那个驴是鸡。那马户又鸟,是我们人类根本的问题。”

这首歌中提出的问题,仿佛就是维特根斯坦的语言哲学中所要探讨的问题,马户、驴和鸟鸡究竟是什么?我们如何定义它们?这些符号又如何代表我们的现实世界?

这个问题,正如刀郎歌词所说,不仅是人类的根本问题,也是AI的问题。我们都被困在语言的囚笼中,无论是人类还是AI,我们都在通过语言来理解和表述世界,但是语言又无法准确地描绘出世界的真实面貌。所以,马户到底是驴还是驴是又鸟鸡?或者说,这个问题究竟有没有答案?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏