1、人类获得时间意识后,思维总是在"过去"和"未来"之间游荡,无法专注于"当下"。

我们被各种"过去"(历史记录、聊天记录)和"未来"(计划、期待)的信息所包围,无法专注于"当下"的工作。

注意力分散的根本原因是"思维的时间投射"。

2、其实使用AI帮我们完成一些工作,尤其是AI编程(Vibe Coding),并不容易达到心流状态。

很多人以为的"Vibe"是下达一个宏大的指令,然后靠在椅子上"vibe"一下,悠闲地等待AI交付一个奇迹。但这恰恰是心流的杀手。因为在这个模式下,你不再是"实操者",你彻底变成了"监工"。

3、心流的绝对核心是"即时反馈"。而"监工"模式(下指令 -> 等待3-5分钟 -> 审查结果)是一个断裂的、"走走停停"的循环。这几分钟的等待空白不是休息,而是注意力被反复打断的过程。

你的大脑不可能"傻傻等待",它会立即寻找下一个目标——看手机、回消息、刷网页。当AI的结果终于返回时,你的专注早已被打断,你需要重新找回刚才的思路。这个"重启"的过程,就是心流被反复扼杀的过程。

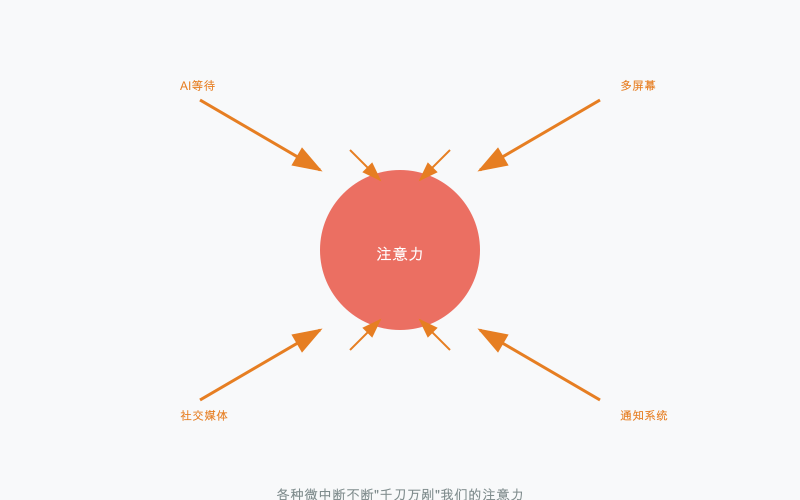

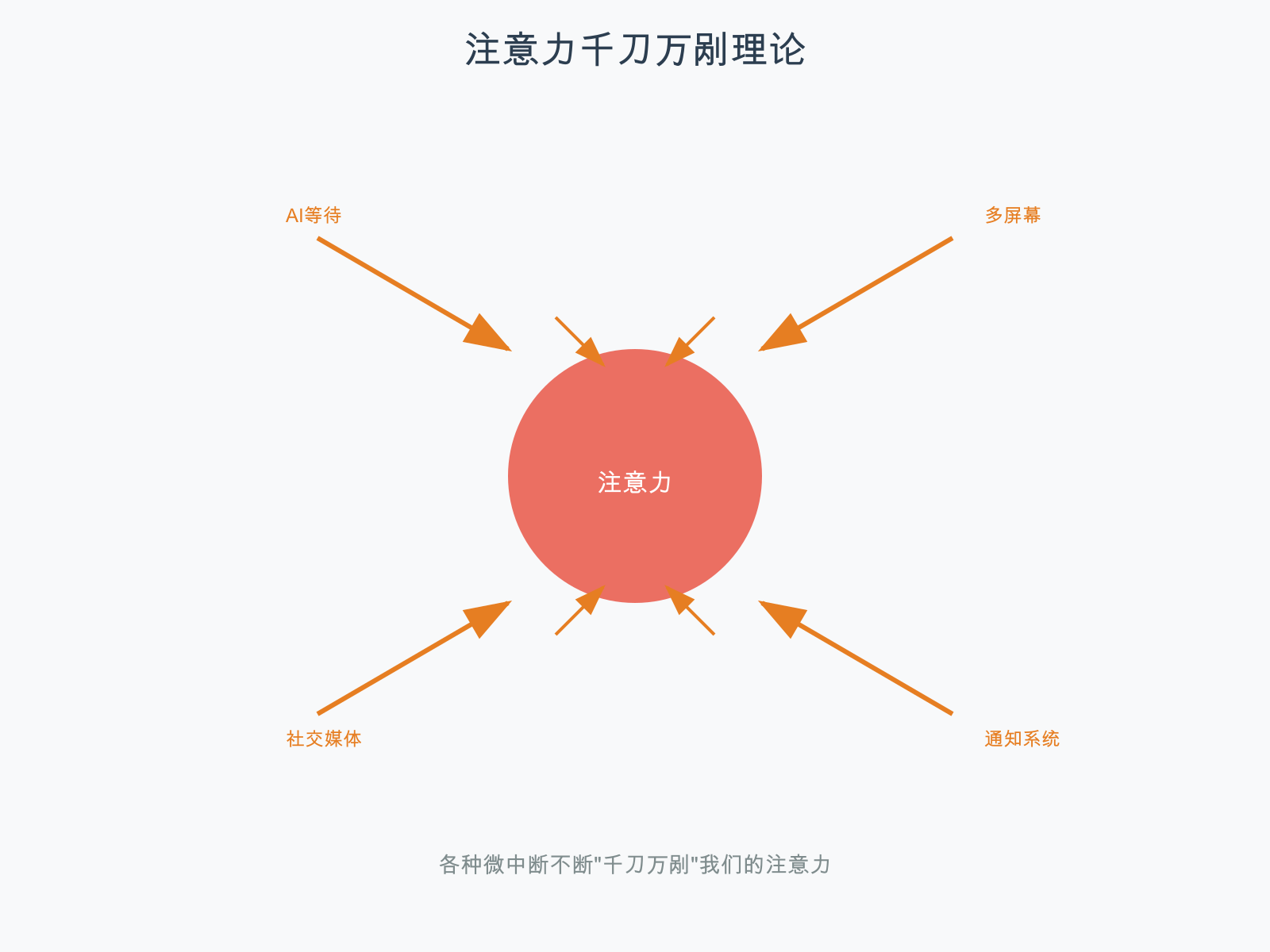

4、真正扼杀我们专注力的,往往是那些我们习以为常的"注意力的千刀万剐"。

这指的是那些微不足道的小中断:

比如,点击链接后,等待网络卡死的那10几秒钟;

内存不足时,切换App时,那个卡顿的几秒钟;

AI生成代码时,那3-5分钟的等待时间。

你以为你在"等待",但你的大脑不是。

5、大脑极度厌恶"真空"。哪怕只是几秒钟的阻塞,它也会立刻自动"切换任务"——"哦对了,我那个代码Bug..."或"我等下要不要回个邮件?"

当网站终于加载出来时,你必须再次花费精力,强迫大脑"切换回来",去回忆:"我刚才点开这个网站,到底是要干什么来着?"

这个"切换-再切换回来"的过程,就是一次注意力消耗。

6、一次小中断的伤害很小,你几乎感觉不到。但你一天要经历几百次。到了下午三点,你明明感觉没干什么大事,却已精疲力尽。

这就是你的注意力在不知不觉中被"凌迟"了。

7、最可怕的是那些3-5分钟的微等待。

比如AI生成代码的等待时间,比如编译项目的等待时间,比如部署应用的等待时间。这些时间不长不短,正好够你"刷一下抖音"。

你以为只是"刷一下",但抖音的算法设计就是为了让你停不下来。等你回过神来,已经过去了半小时,而你的工作状态早就被打断了。

8、这种微等待的杀伤力在于,它创造了一个"注意力真空"。

你的大脑极度厌恶这种真空状态,会本能地寻找刺激。而手机上的各种应用,正是为了填补这种真空而设计的。

9、神经科学研究发现,每次任务切换都会产生"切换成本"。

大脑需要时间重新激活相关神经回路,这个过程平均需要15-30分钟才能完全恢复深度专注状态。

更可怕的是,频繁切换会导致"注意力残留"——即使你切换回原任务,大脑仍有一部分在处理刚才的任务。

10、我们总觉得屏幕多,能同时看很多东西,效率就高。但效率高,不等于能"专注"。

当你使用多屏幕时,即使你告诉自己要"专注"在A屏幕的主任务上(比如编程),你的眼睛余光根本无法忽略B屏幕(比如放着视频、邮件或聊天软件)。

你的大脑一直在"分神"。它需要消耗额外的精力去"抵抗"那个"看一眼B屏幕"的冲动。这种持续的、小小的"抵抗"非常耗费心神。

多屏幕让切换任务变得太"方便"了。我们用多屏,是为了省去Alt+Tab切换窗口的麻烦。但对于需要深度思考的工作,那个小小的"麻烦"反而是个好事。

为什么?因为这个"麻烦"会让你在切换前下意识地停顿一下:"我真的有必要现在就切走吗?"

而多屏幕让切换成本变成了零。你的思路可以毫无阻力地、瞬间就飘到另一件不相干的事情上,专注力就这么断了。

相比之下,只用一个笔记本的小屏幕,反而更容易专注。因为它在物理上就限制了你。屏幕太小了,你没法同时看好几个窗口,你只能把一个程序"全屏"显示。

这种"物理限制"比"意志力"好用得多。它让你不需要靠"自控力"去抵抗诱惑,因为诱惑从一开始就不在你的视野里。

11、社交媒体的每个点赞、评论、分享的设计,都是为了最大化你的"停留时间"。算法不断推送你感兴趣的内容,让你在"再刷一条"的循环中无法自拔。

更可怕的是,社交媒体训练了你的大脑期待"即时奖励"。当你习惯了这种高频刺激后,任何需要深度思考的工作都会显得"无聊"。

通知系统是注意力分散的帮凶。每个应用都在争夺你的注意力:微信、邮件、新闻、购物、游戏...它们用声音、震动、红点、弹窗等各种方式提醒你"快来看我"。

即使你关闭了通知,潜意识里你仍然在期待着什么。这种"期待感"本身就是一种注意力分散。

12、每次注意力分散都会留下"残留",就像电脑内存中的垃圾文件一样。随着时间推移,这些残留会越来越多,最终导致"过载"。

这就是为什么很多人感觉"明明没做什么,却特别累"的原因。

注意力一旦被分散,很难快速恢复。你需要时间让大脑重新聚焦,这个过程可能需要15-30分钟。更糟糕的是,频繁的注意力分散会降低你的"专注阈值"——你越来越难以进入深度专注状态。

当注意力被分散时,大脑会倾向于选择"简单"的选项,而不是"正确"的选项。这就是为什么很多人在疲惫时容易做出错误决定。

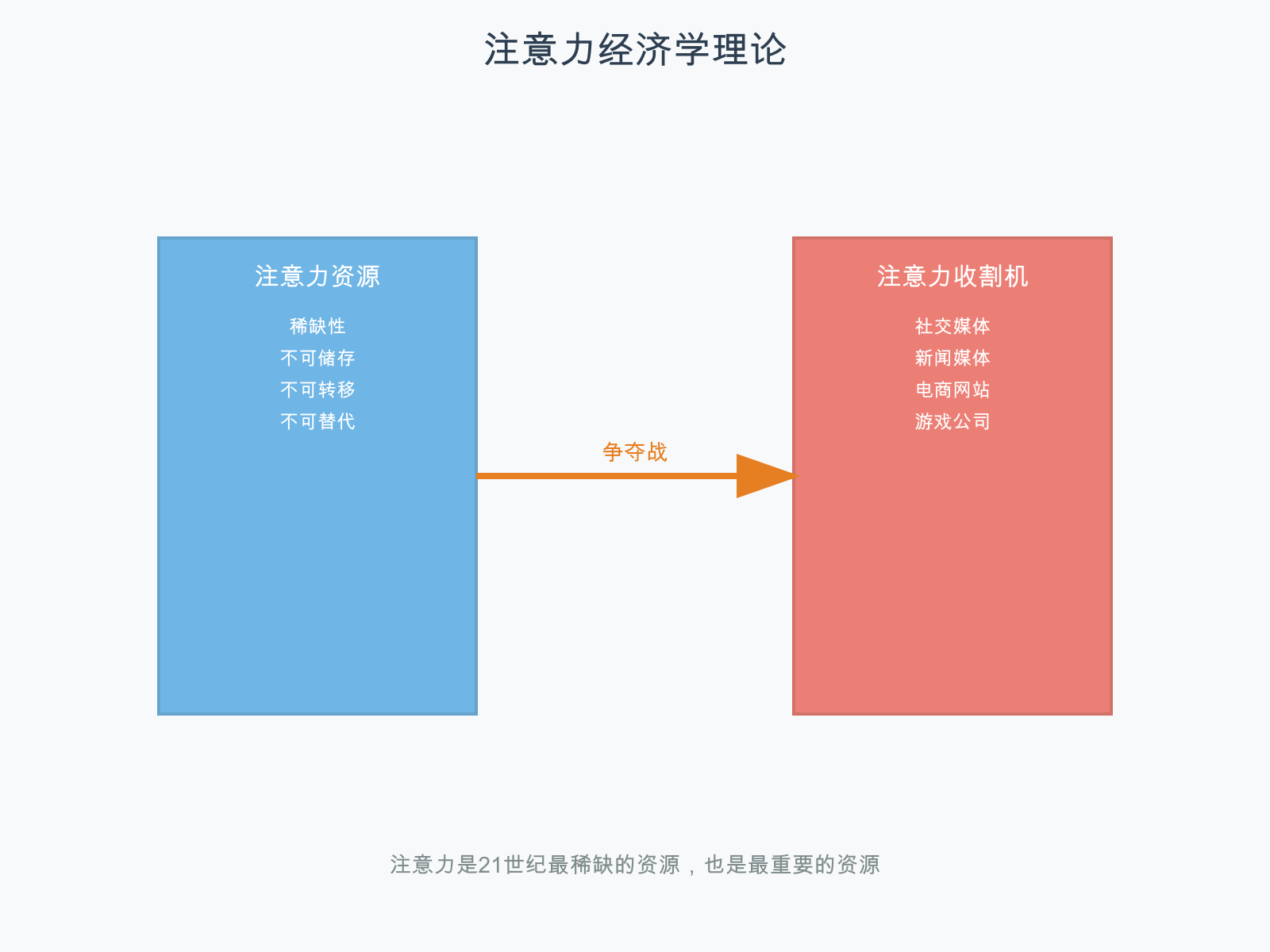

13、社交媒体平台、新闻媒体、电商网站、游戏公司...它们都是"注意力收割机"。它们设计各种机制来争夺你的注意力:算法推荐、无限滚动、自动播放、推送通知、红点提醒...

这些收割机不是随机设计的,而是基于神经科学和行为心理学的研究成果。它们知道如何触发你的多巴胺系统,如何利用你的认知偏差,如何让你上瘾。

谁能掌控注意力,谁就能掌控信息流向、价值创造、社会影响、文化塑造。

14、我们拥有了前所未有的信息获取能力,却失去了深度思考的能力。

我们可以在几秒钟内搜索到任何信息,却无法静下心来读一本书。我们可以同时处理多个任务,却无法专注于一件事。我们可以在社交媒体上获得无数点赞,却无法与人进行深度对话。

这种"信息丰富,智慧贫乏"的现象,正是注意力被"千刀万剐"的结果。

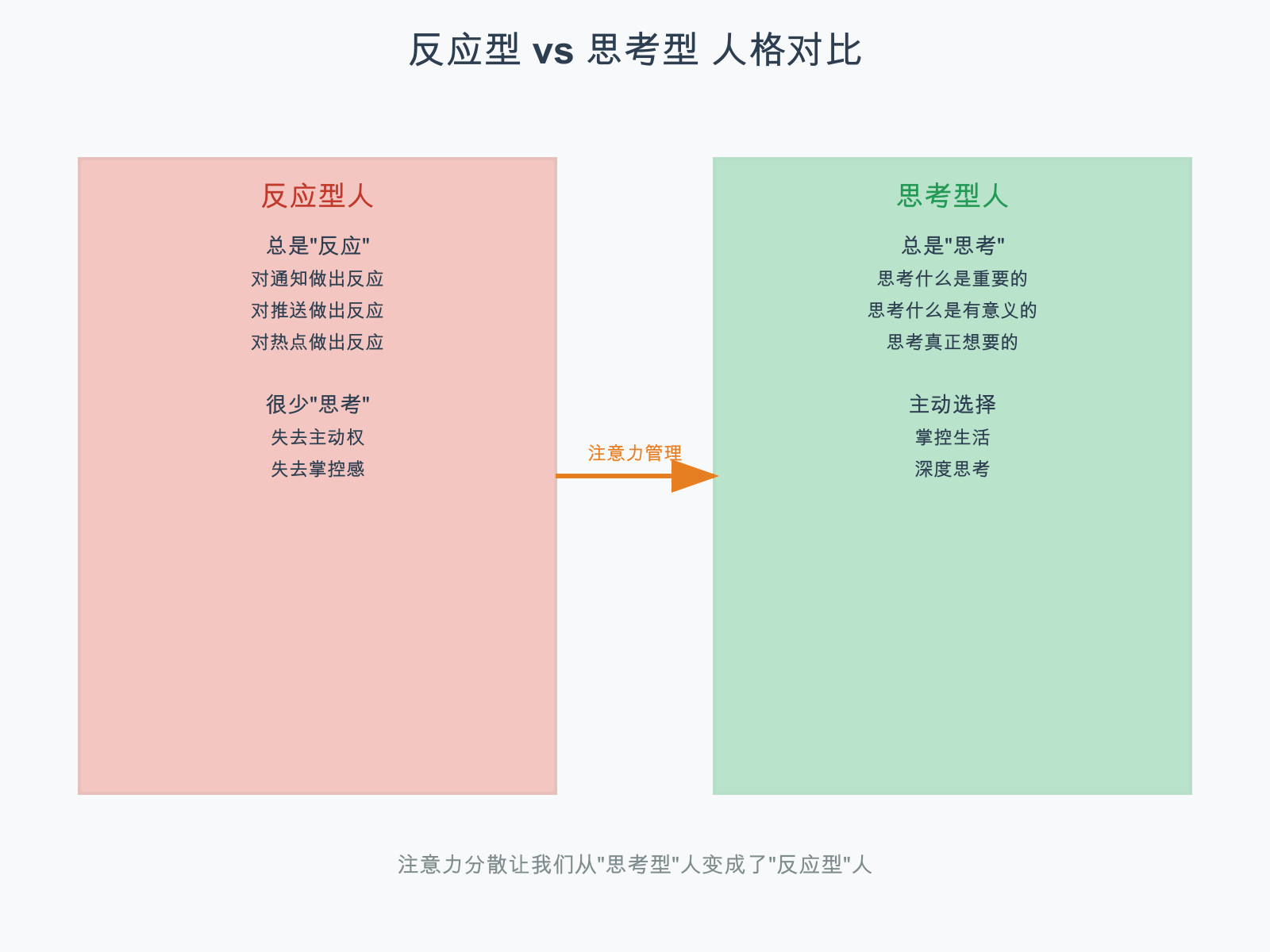

15、注意力分散让我们变成了"反应型"的人,而不是"思考型"的人。

我们总是在"反应"——对通知做出反应,对推送做出反应,对热点做出反应。但我们很少"思考"——思考什么是真正重要的,思考什么是真正有意义的,思考我们真正想要的是什么。

这种"反应型"的生活方式,让我们失去了对生活的主动权和掌控感。

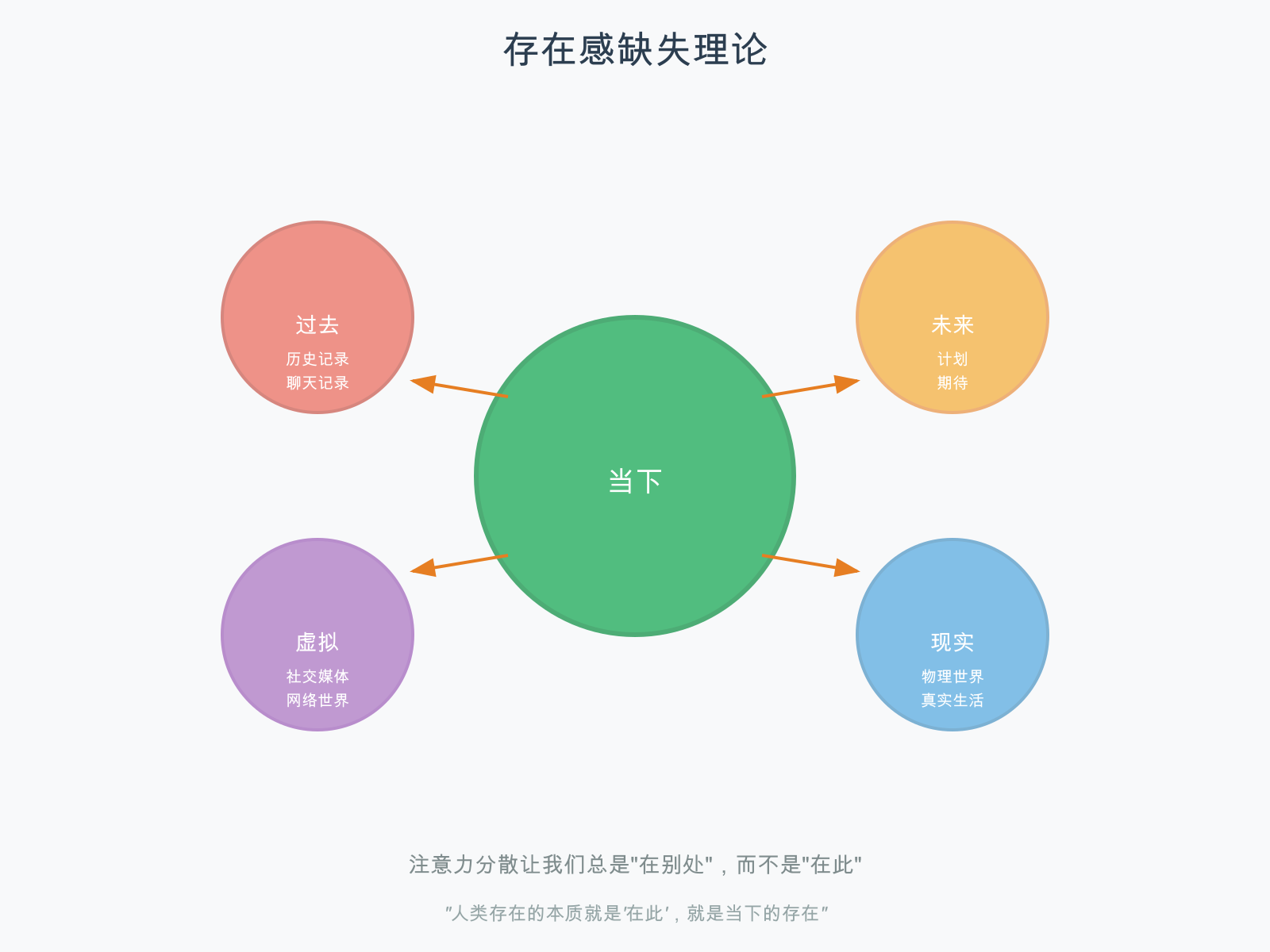

16、注意力分散的更深层问题是:它让我们失去了"存在感"。

当我们无法专注时,我们无法真正"在"当下。我们总是在"别处"——在过去或未来,在虚拟或现实,在别人的生活或自己的想象中。

这种"不在"的状态,让我们失去了生命的真实感和充实感。我们感觉自己活得很忙,但内心却很空虚。

17、注意力管理本质上是对"自由"的争夺。

谁能掌控你的注意力,谁就能掌控你的思想、你的选择、你的生活。

真正的自由不是拥有更多选择,而是能够选择不选择。不是拥有更多信息,而是能够选择不接收信息。不是拥有更多刺激,而是能够选择平静。

18、AI会越来越擅长"争夺"你的注意力,VR会创造更加沉浸式的"注意力陷阱"。

但真正的胜利者,不是那些能够争夺更多注意力的人,而是那些能够保护自己注意力的人。

在这个"注意力战争"的时代,保护自己的注意力,就是保护自己的"人性"。

19、注意力分散让我们失去了"当下"。当我们无法专注时,我们无法真正"存在"。

海德格尔说,人类存在的本质就是"在此",就是当下的存在。你逃避当下,就是在逃避存在本身。

注意力分散让我们总是"在别处",而不是"在此"。这种"不在"的状态,让我们失去了存在的真实感。

这就是人类痛苦的根源。

还是参考前一篇《人类痛苦的唯一解药》。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏